Los 137 kilómetros de ruta ayudan a despegarse de Buenos Aires. Pero los últimos 11 kilómetros por tierra realmente terminan de transportar a un universo paralelo. Y entonces, sí, uno está listo para la experiencia Gouin.

Por un lado, Gouin es sólo uno más entre docenas de pequeños pueblos bonaerenses con estaciones de tren "desactivadas" o muertas. Pero por otro, no hay pueblo que se parezca a Gouin.

Quizás porque está a la distancia justa de Buenos Aires como para que la ciudad realmente quede atrás, quede lejos. Quizás por los 11 kilómetros de tierra desde la ruta, que lo aislan casi preventivamente del progreso, sea bien o mal entendido.

Lo que claramente lo puso en el mapa turístico es un emprendimiento personal. Hace once años, el matrimonio de Rochi Aguilar y Santiago Manion decidió instalarse en el pueblo y probar suerte abriendo un restaurante en su centenaria e inutilizada estación del ferrocarril Belgrano. Este ramal corrió hasta los años 80, desde Pompeya hasta Rosario.

Lo que claramente lo puso en el mapa turístico es un emprendimiento personal. Hace once años, el matrimonio de Rochi Aguilar y Santiago Manion decidió instalarse en el pueblo y probar suerte abriendo un restaurante en su centenaria e inutilizada estación del ferrocarril Belgrano. Este ramal corrió hasta los años 80, desde Pompeya hasta Rosario.

La estación, francesa, estaba en ruinas. Pero la pareja logró rescatar el edificio y una buena cantidad de muebles y aparatos originales (reloj, telégrafo, caja fuerte), que hoy quedaron como decoración. Abierto viernes a la noche, sábado y domingo, el Restaurante de la Estación se convirtió en una buena razón para que los primeros forasteros se acercaran a este caserío prácticamente olvidado.

En el restaurante se comen pastas y, si se avisa antes, parrilla. El gasto por cubierto va desde unos 45 pesos con bebida y postre. Se puede comer adentro de las salas de la construcción o en el andén.

Desde la estación, si se camina hacia el "microcentro" del pueblo se pasa primero por el Club Sportivo Gouin, una pequeña sede social, una cancha de fútbol y, lo más interesante, las ruinas de una cancha de paleta que, dicen, estuvo entre las mejores de la provincia.

Desde la estación, si se camina hacia el "microcentro" del pueblo se pasa primero por el Club Sportivo Gouin, una pequeña sede social, una cancha de fútbol y, lo más interesante, las ruinas de una cancha de paleta que, dicen, estuvo entre las mejores de la provincia.

Continuando, ya en plena "City", está el almacén de ramos generales de los hermanos Colera. El lugar lo abrió el abuelo Colera en 1915 y, según dicen, no ha cambiado mucho desde entonces, igual que el resto de las cosas que hay en Gouin. Como dicen los parroquianos, que en un rincón tienen un mostrador y unas sillas para tomarse unas copas, este es el "shopping" del pueblo: venden desde alpargatas hasta mortadela.

Frente a lo de los hermanos Colera, está el bar del pueblo, otra casa centenaria donde funcionó antes la escuela y una peluquería. La ambientación del boliche no se podría lograr ni con un presupuesto de un millón de dólares de la dirección de arte de Steven Spielberg. Posters del Gauchito Gil, viejos vinilos, botellas cubiertas de polvo, mesa de pool, metegol y telarañas de distintos tamaños... El salón es sencillamente perfecto para las noches de guitarreadas y truco que se arman periódicamente.

Uno de los infaltables animadores de estas noches de boliche es Juan Dalton, personaje total del pueblo. Varios locales me dicen que es a quién tengo que conocer, así que consigo que un parroquiano me muestre su rancho. Golpeamos las manos y ahí sale el gaucho Dalton. De unos sesenta años, alto, muy rubio y peinado a la gomina, pañuelo al cuello y un escarbadientes y un Benson & Hedges en la boca, Juan Dalton parece John Wayne. En serio. Enseguida pienso que si el hombre pasara caminando por la calle Florida, más de un cazaturistas se le acercaría hablando en inglés. Pero Dalton es criollo como el pastelito. Lo que pasa es que sus cuatro abuelos fueron irlandeses. Ni en Irlanda debe haber irlandeses tan irlandeses.

Pero sí hay bastantes irlandeses en Carmen de Areco, que es la pequeña ciudad a cuya intendencia pertenece Gouin. Dalton, en particular, hizo parte de su escuela en un estableciemiento privado de Moreno exclusivo para la colectividad. "Pero no aguanté: era una educación muy exigente y muy conservadora, no me gustaba. Muchos irlandeses son muy cerrados", según explica.

Dalton, el gaucho que podría haber sido estrella de cine o cowboy, invita a tomar una copa a lo de los Colera, pero pide un minuto antes para ponerse "una camisa". "¿Vos estás apurado?", le pregunta a quien me mostró su casa, Pocho Cardone, su vecino, de pelo y barba bien blancos, bombacha y alpargatas reglamentarias. La pregunta es medio rara. ¿Qué posibilidades hay de que en los últimos cincuenta años nadie haya estado nunca apurado en Gouin?

Cardone, Dalton y otros (Alvarez y Reynoso) se acomodan en un rincón del boliche de los Colera para culminar una tarde soleada sin calor. Más Benson & Hedges, alguna cerveza, un Gancia con soda y limón acompañan la charla sobre la agenda del pueblo: el mejoramiento del  camino de entrada, que algunos ansían y otros ven como un mal innecesario; los viejos y buenos tiempos en que el tren pasaba por ahí; la Fiesta del Pastelito, que también hizo mucho para devolver a Gouin al mapa; y, claro que sí, también los grandes temas del país, como la fortuna de Ricardo Fort ("¡Ese tiene más plata que Tinelli!", dice uno; "¿Quién es Tinelli?", contesta otro...)

camino de entrada, que algunos ansían y otros ven como un mal innecesario; los viejos y buenos tiempos en que el tren pasaba por ahí; la Fiesta del Pastelito, que también hizo mucho para devolver a Gouin al mapa; y, claro que sí, también los grandes temas del país, como la fortuna de Ricardo Fort ("¡Ese tiene más plata que Tinelli!", dice uno; "¿Quién es Tinelli?", contesta otro...)

Típico de estas casonas de pueblo, el almacén se mantiene fresco gracias a sus techos bien altos y la ausencia de ventanas. El sol, sin embargo, entra por las puertas de madera con vidrio y produce una iluminación ténue y muy particular, como difusa, que adormece un poco.

Entre charlas y silencios bien repartidos, se empieza a hacer tarde y es hora de volver al mundanal ruido. Es imposible, después de la experiencia Gouin, apurar el paso hasta el auto. Al contrario, es como que los pies pesan más. Los once kilómetros de vuelta a la ruta 7 también tienen un ritmo ralentado bajo un cielo naranja.

Anochece y en la ruta 7 espera una cola de camiones a 60 km/h, la radio, un agua mineral, estaciones de servicio abandonadas... Dos horas de viaje solitario para pensar tranquilo, "para que a cada paso un paisaje o una emoción o una contrariedad nos reconcilien con la vida pequeña y su muerte pequeña", según Raúl González Tuñón, que jamás pisó Gouin.

1.

1. 2. Acabo de enterarme de que existe una nueva moda de reuniones de algo llamado “Tupper Sex”. No sé si todos estarán al tanto, pero entiendo que fue en la década del 70 que se puso de moda un sistema de venta de artículos prácticos de plástico mediante reuniones de amigas en casas particulares. Mi madre fue, a su tiempo, anfitriona de más de un encuentro de este tipo: se juntaba una decena de señoras a la hora del té y una de ellas traía para vender un arsenal de envases, utensilios de cocina, contenedores y otros items de colorido plástico irrompible que, por entonces, eran todos muy novedosos. Creo recordar que las reuniones eran un éxito, y la anfitriona, por convocar a sus amigas y por poner su casa, se quedaba con algunos regalos. En casa, y sospecho que en muchas casas desde la clase media baja hasta la clase más acomodada, abundaban estos Tuppers que, por cierto y a diferencia de muchos otros artículos de “venta directa”, realmente se usaban con toda frecuencia y resultaban muy, pero muy útiles.

2. Acabo de enterarme de que existe una nueva moda de reuniones de algo llamado “Tupper Sex”. No sé si todos estarán al tanto, pero entiendo que fue en la década del 70 que se puso de moda un sistema de venta de artículos prácticos de plástico mediante reuniones de amigas en casas particulares. Mi madre fue, a su tiempo, anfitriona de más de un encuentro de este tipo: se juntaba una decena de señoras a la hora del té y una de ellas traía para vender un arsenal de envases, utensilios de cocina, contenedores y otros items de colorido plástico irrompible que, por entonces, eran todos muy novedosos. Creo recordar que las reuniones eran un éxito, y la anfitriona, por convocar a sus amigas y por poner su casa, se quedaba con algunos regalos. En casa, y sospecho que en muchas casas desde la clase media baja hasta la clase más acomodada, abundaban estos Tuppers que, por cierto y a diferencia de muchos otros artículos de “venta directa”, realmente se usaban con toda frecuencia y resultaban muy, pero muy útiles. Esa tapa me gusta más que las otras muy buenas tapas de The Clash (hasta el musicalmente flojo "Cut the crap" tenía buen diseño, hay que reconocerlo). La foto de "Sandinista" es quizás, acá sí, la mejor foto de banda de rock, vista desde la más cándida lectura del músico como gran Héroe Juvenil Contemporáneo, en una galería que puede ir desde Elvis hasta Peter Tosh. Ahí los cuatro clash están perfectos, en su pose gerrilla-rocker-internacionalista, en blanco y negro, en ese callejón medio neoyorquino medio londinense, igual que la ecléctica música del disco. Joe Strummer parece a punto de tirar una molotov. A Jones se lo ve como si acabara de birlarle el casco a un soldado desprevenido. Los otros dos parecen gangsters... Todo esto, en tamaño sobre-de-vinilo, redunda en una especie de póster. Yo sé que la tapa de London Calling, con Simonon rompiendo el bajo, es mejor, pero... por alguna razón mi favorita es Sandinista.

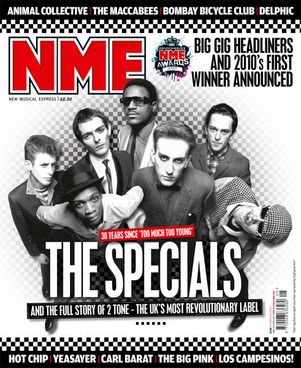

Esa tapa me gusta más que las otras muy buenas tapas de The Clash (hasta el musicalmente flojo "Cut the crap" tenía buen diseño, hay que reconocerlo). La foto de "Sandinista" es quizás, acá sí, la mejor foto de banda de rock, vista desde la más cándida lectura del músico como gran Héroe Juvenil Contemporáneo, en una galería que puede ir desde Elvis hasta Peter Tosh. Ahí los cuatro clash están perfectos, en su pose gerrilla-rocker-internacionalista, en blanco y negro, en ese callejón medio neoyorquino medio londinense, igual que la ecléctica música del disco. Joe Strummer parece a punto de tirar una molotov. A Jones se lo ve como si acabara de birlarle el casco a un soldado desprevenido. Los otros dos parecen gangsters... Todo esto, en tamaño sobre-de-vinilo, redunda en una especie de póster. Yo sé que la tapa de London Calling, con Simonon rompiendo el bajo, es mejor, pero... por alguna razón mi favorita es Sandinista.